〈바다를 품은 바위, 반구대 암각화〉

先史時代 한반도

암각화와 고인돌을 만든 사람들

한반도 문명의 기원을 추적한다

한반도 선사시대 문명은 어디에서 기원했고,

수천 년 전 우린 조상들의 삶은 어떤 모습이었을까?

한반도에 분포한 4만여기의 고인돌과 한반도 최초의 암각화인 반구대 암각화

그 속에 선사문명 기원의 역사가 숨어있다.

베일에 가려졌던 선사시대 문명! KBS 파노라마에서 그 비밀의 문을 연다

|

■ 한반도 해양문명 기원 탐사

우리 역사의 첫 페이지, 선사시대의 삶은 어떤 모습이었을까? 선사시대에 대해서 알려진 것은 많지 않지만, 남아있는 유물들을 통해 선사시대의 모습을 알 수 있다. 선사시대의 대표적인 유물은 바로 고인돌과 암각화. 2부에서는 우리나라 최초의

암각화 반구대 암각화의 그림에 나타난 선사시대 사람들의 삶을 들여다본다.

수천 년의 세월이 흐른 지금까지도 그 원형을 유지하고 있는 반구대 암각화.

바위에 새겨진 그림들은 여러 겹으로 중첩되어 그 안에 숨겨진 비밀은 아직도

알려지지 않고 있다. KBS 파노라마 한반도 문명기원 탐사에서 울산 대곡리(大谷里), 선사시대의 〈반구대 암각화 (盤龜臺岩刻畵)〉속에 숨은 한반도 해양문명의

미스터리를 추적한다

|

■ 국보 제 285호 울산 대곡리 반구대 암각화

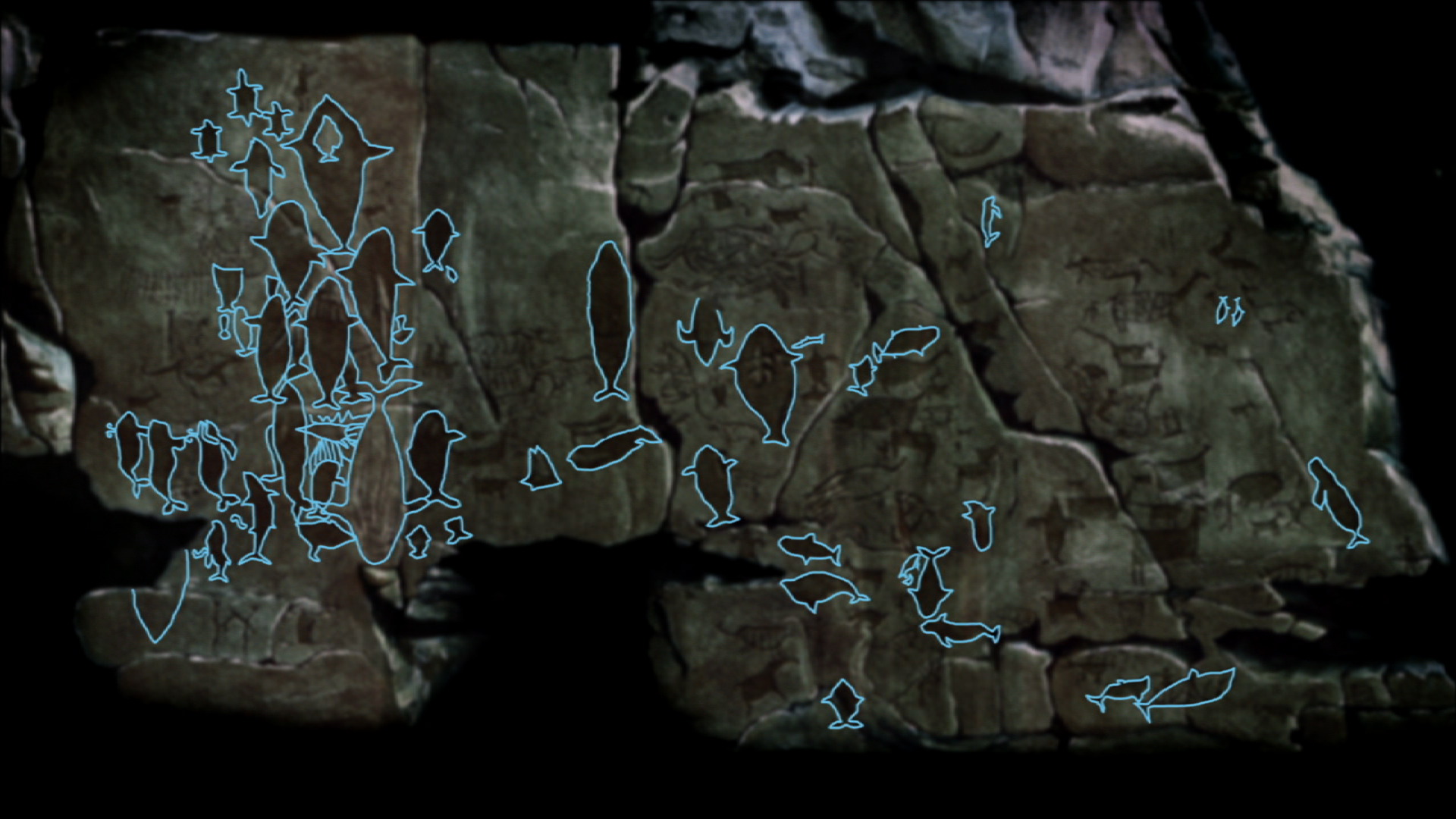

1971년 발견되어 1995년 국보 제285호에 지정된 울산 대곡리 반구대 암각화.

신석기 시대에 만들어진 300여 점의 그림들은 수 천 년의 세월이 지난 지금도

그 모습을 제법 유지하고 있다. 암각화는 주어진 환경에 적응하며 살아가던 사람들의 삶의 기록이다. 문자가 없었던 시기에 자신의 삶을 기록하기 위해 바위에 그림을 그렸다. 바다가 인접한 스웨덴 타눔 암각화에는 배가, 몽골 알타이 암각화에는

사냥의 대상이자 숭배의 대상이었던 아이벡스가 주요 소재였다.

|

|

울산 대곡리 반구대 암각화의 주요 소재는 고래이다.

고래는 전체 그림 약 25%를 차지하고 11종 65마리가 그려져 있다.

반구대만큼 고래가 많이 등장하는 암각화는 전 세계적으로 찾아보기 힘들다.

왜 하필이면 고래였을까?

■ 신석기시대 사람들도 고래사냥을 할 수 있었을까?

고래가 매우 중요하게 다루어져 있지만 반구대가 해안에 위치해있지 않다.

1950년 대부터 고래잡이가 성행했던 장생포와 26km나 떨어져있다. 만약

고래가 반구대까지 올 수 있었다고 해도 고래는 지구상에서 가장 큰 동물이다.

신석기시대 사람들이 고래를 사냥한다는 것이 가능한 일이었을까?

실제로 고래사냥을 했을 것이라는 신석기시대 유물들이 발견되고 있다.

고래의 급소에 해당하는 견갑골(어깨뼈)에 사슴 뼈로 만들어진 작살 촉이 박힌 채로 발견되었고 경남 비봉리에서는 방사선탄소실험 결과 8천 년 전에 만들어진 것으로 확인된 통나무배가 발견되기도 했다.

|

|

덴마크령(領) 페로 제도(Faroe Islands)는 고립되고 척박한 자연환경 때문에

바다에서 자원을 찾아야했다. 고래는 그들에게 중요한 식량이자 자원이었고

비상업적 고래잡이는 지금도 계속되고 있다. 페로제도에 천 년 전부터 이어져

내려온 전통고래사냥 ‘그린다드랍(Grindadrap)’ 에서 사람들이 특별한 도구나

기술 없이도 고래를 잡는 모습은 신석기시대 사람들의 작살과 배로도

고래사냥이 가능했을 것이라는 가능성을 보여준다.

■ 우리가 알지 못했던 신석기시대 해양문명!

대부분의 암각화들은 빛의 방향에 따라 모습을 드러내며 새겨져 있는 장소가

제의(祭儀) 장소에 적합하다. 단순한 정보전달 이상의 기능을 했을 가능성이 높다.

반구대 암각화는 우리나라에서 가장 오래된 그림이기도 하지만 인간이 바다를

대상으로 고래를 비롯한 해양 동물들을 사냥하고 종교적인 대상으로 삼기도 했다는 기록이기도 하다. 이렇게 신석기시대 사람들의 생활은 우리가 생각했던 것만큼

미개하거나 무지하지 않았다. 고래 사냥 또한 반구대 한 곳에 국한되어 이루어졌던 것은 아니다. 부산 동삼동에서 출토된 2천 여점의 고래 뼈와 사슴무늬 토기 그리고 일본산 흑요석은 신석기시대에 이미 해양교류가 있었다는 증거가 된다.

|

|

지구상 가장 큰 동물인 고래를 사냥하고 외국과 교류했었던 신석기시대 사람들의 유물들. 한반도 문명의 기원이 담긴 선사시대 드라마, 반구대 암각화.

KBS 파노라마 한반도 문명기원 탐사 제 2편 <바다를 품은 바위, 반구대 암각화>

에서는 한국인의 유산이자 인류의 유산인 반구대 암각화를 재조명한다.