[김동석 교수의 열하일기 다시 읽기_02] 박지원과 함께 북경으로 간 사람들 ![]() 김동석_열하일기 다시 읽기 / 작가들을 초대하다

김동석_열하일기 다시 읽기 / 작가들을 초대하다 ![]() 2014. 11. 17. 14:02

2014. 11. 17. 14:02

명에서 청으로 거대 제국의 이름이 뒤바뀐 지 한 세기 반. 다양한 문화 이민족들이 저마다의 개성을 분출하고, 커다란 명분 대신 구체적인 실리가 세상을 작동시키기 시작한 대륙 중국으로 조선 최고의 문장가 연암 박지원이 찾아간다. 당시 중국은 거대한 문명의 용광로로서 동서의 사상이 활발히 교류하고, 기존하는 절대의 관습 대신 상대적인 지식들이 새롭게 모색되던 기회의 땅이기도 했다. 누군가에 의해 ‘세계 최고의 여행기’에도 비견되는 『열하일기』는 이런 배경 아래서 탄생한 것이었다. 뿐인가, 박지원 유일의 문학적 감수성과 박진감 넘치는 필치는 중국 여행의 한 ‘기록’을 독창적인 문학 ‘작품’의 반열에 올려놓는다. 박지원이 ‘조선의 셰익스피어’라 불리는 까닭이 여기에 있다. 그리고 우리가 지금 여기서 ‘열하일기 다시 읽기’를 기획한 문제의식이기도 하다. |

[김동석 교수의 ‘열하일기 다시 읽기’_02]

박지원과 함께 북경으로 간 사람들

북경 사행단의 전모

중국 춘추시대 진(晋)나라 문공(文公)이 주유천하를 하면서 세력을 키울 때, 그를 따라 다녔던 신하들은 한 결 같이 용맹하였다고 한다. 그에 비견될지는 모르겠지만, 1780년 박지원과 함께 북경으로 사행(使行)을 떠났던 조선 사신 일행들 속에는 독특한 개성을 가진 이들이 많았다.

그 무리의 수장은 정사(正使, 사신들 가운데 우두머리) 박명원(朴明源, 1725∼1790)이었고, 그의 비장(裨將, 사신을 따라다니며 일을 돕던 무관 벼슬)으로 주명신(周命新, 1729∼1798)과 노이점(盧以漸, 1720∼1788)이 함께했다. 박지원과 함께 자제(子弟) 격으로 동행한 박래원(朴來源)은 마찬가지로 박명원의 삼종 동생이었다.

이들은 이 중국 체험을 각각 기록으로 남겼다. 노이점은 『수사록(隨槎錄)』, 주명신은 『옥진재시고(玉振齋詩稿)』 그리고 아시다시피 박지원은 『열하일기(熱河日記)』다. 이중에서 노이점과 박지원의 기록은 서로 겹치거나 보완되는 부분이 많기 때문에, 앞으로 『열하일기』에 대한 이야기를 풀어가면서 노이점의 『수사록』은 보다 비중 있게 다뤄질 예정이다.

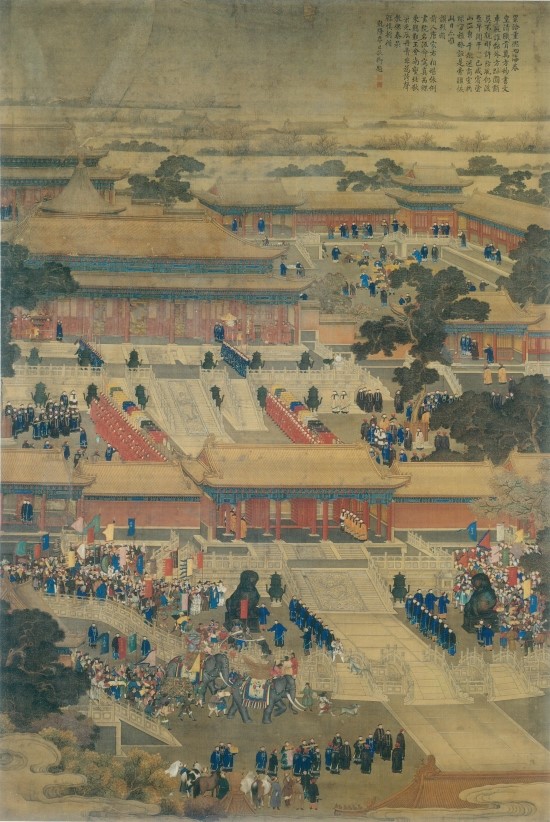

# 청의 궁정화가 요문한·장정언이 1761년 그린 <만국래조도>. 그림 밑에서부터 포르투갈 사신단, 코끼리를 탄 인도 사신단, 그 위로 갓을 쓴 조선 사신단이 보인다. 청은 조선을 입조 사신단 맨 앞쪽에 배열해 문명국으로 대우했다. 가로 3.3m×세로 2.5m의 대형 화폭이다.

당시 중국 가는 사행단은 정사와 부사(副使), 서장관(書狀官) 등으로 구성되어 있었다. 정사는 총책임자로서 보통 왕실 주변의 인물이 선정되고, 부사는 부책임자이며, 서장관은 기록 등의 실무를 담당하였다. 여기에 이들에게 각각 소속된 사람들이 더 있었고, 하례(下隷, 종이나 마부 등의 심부름꾼)들이 있었으며, 의주 상인들까지 포함되어 사행단의 전모가 꾸려졌다. 박지원은 자신의 마두(馬頭, 마부)로 장복(張福)이와 창대(昌大)를, 노이점은 문상오(文尙五)와 태휘(太輝)를 대동했다.

기록을 남긴 이들 세 명의 특징을 단적으로 보여주는 장면이 있다. 『열하일기』「일신수필(馹汛隨筆)」의 7월 15일자 기록이다. 이 셋은 북경으로 가면서 각자가 제일로 보고 싶은 곳에 대해 서로 이야기를 나눈다. 그런데 희한하다. 이들은 꼽는 곳은 명승지도 절경도 아니다. 자주 접해 들어 익히 궁금해할만한 요동평야나 백탑(白塔), 계문(薊門), 노구교(蘆溝橋), 산해관(山海關), 망해정(望海亭), 유리창(琉璃廠), 동악묘(東獄廟), 북진묘(北鎭廟) 같은 곳도, 빼곡하게 배가 모여 볼거리가 많은 통주(通州)나 상방(象房)도 아니다. 이상하게도 이들은 관념적인 이야기만 한다.

상사, 중사, 하사

박지원은 이 자리에 함께 있던 이들의 발언에 대해, 그 구체적인 이름까지는 거론하지는 않지만, 개괄하여 상사(上士)와 중사(中士), 하사(下士)로 나누어 설명한다. 본래 이는 『예기(禮記)』에 나오는 말이다.1 상사는 노이점, 중사는 주명신을 짚어 형상화한 것으로 보이고, 하사는 박지원 자신을 말한다. 이는 직분에 따른 구분은 아니고 대략 나이 순서에 의한 것이다. 당시 노이점은 61세, 주명신은 52세, 박지원은 44세였다.

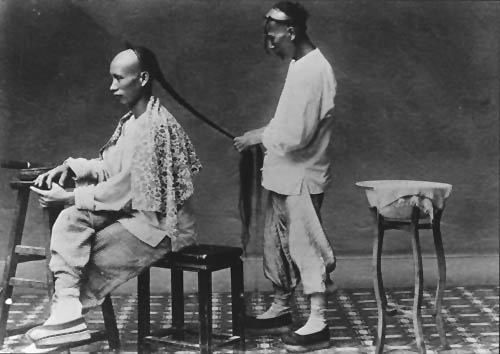

살펴보면, 상사와 중사는 극단적인 배청숭명(背淸崇明) 사상에 치우쳐 있었다. 상사는 변발(辮髮)에 주목했고, 중사는 북벌(北伐)을 중요시하고 있었다.

다음은 상사의 발언이다.

얼굴빛이 변한 상사가 태도를 바꾸면서 엄숙하게 말한다.

“모두 볼 만한 것이 없습니다.”

“무엇 때문에 모두 볼 만한 것이 없다고 말하십니까?”

“황제도 변발하였고, 장수와 재상, 대신, 모든 집사들도 변발을 하였고, 사대부와 서민들도 변발하였으니, 비록 공덕은 은나라나 주나라에 나란하고, 부강은 진(秦)나라와 한나라를 초과한다고 하더라도, 백성이 생긴 이래로 변발한 천자는 없었습니다. (중략) 한번 변발을 하면 오랑캐요, 오랑캐는 개와 양이니, 내가 개와 양에게서 무엇을 구경하겠습니까?”

말하고 있던 사람이 침묵하자 둘러 앉아 있던 사람도 숙연해진다.2

# 변발하는 중국인

노이점은 여행 도중 유난히 변발에 많은 관심을 보인다. 심양(瀋陽)의 관묘(關墓)에서 갓을 쓰고 상투를 튼 사람을 볼 때는 동질감을 느끼며 반가워했고, 글방에 있는 아이들이 변발한 것을 보고 안타까워했다. 북경에 도착하여 한족(漢族)인 이부시랑(吏部侍郞) 왕세영(王世英)의 집을 방문해서는 14∼5세가량으로 보이는 자식들의 맑은 눈동자와 옥 같은 얼굴이 사랑스러워 했지만, 변발을 한 용모에 의복과 두건의 차림새가 만주족과 조금도 다를 바 없는 것을 보고 몹시 안타까워했다.

노이점의 상사 이미지는 『열하일기』의 「황금대(黃金臺)」편에 더 자세히 나온다.

노이점은 국내에서 경술(經術)과 행실로 알려져 있었다. 그는 평소에도 『춘추(春秋)』의 존왕양이(尊王攘夷)의 의리에 엄격하여 길에서 만나는 사람이 만주족인지 한족인지를 따지지 않고 하나같이 오랑캐라 하면서 지나온 산천과 누대(樓臺)를 누린내 나는 고을이라고 하여 보지 않았다.3

노이점의 가문은 그의 5대조 삼형제 중에 직계인 노응환(盧應晥)과 동생 노응탁(盧應晫)이 임진왜란 때 조헌(趙憲) 장군을 따라 금산전투에서 순국한 이력이 있었다. 이로 인해 가문에 큰 타격이 있었고, 조선을 도운 명나라를 멸망시킨 청나라에 대해 멸시와 배척이 심했던 것으로 보인다. 사실 이런 분위기는 당시 조선의 지식인들이 일반적으로 가지고 있던 생각이기도 했다.

상사의 말에 모두들 숙연해졌다는 것은 당시 사행의 분위기가 자못 명분론 우세주의자들에 의해 주도되고 있었음을 암시한다. 다음은 중사의 발언이다.

그리고 중사가 말한다.

“중국[神州]4이 적의 손에 넘어가자 산천이 변하여 누린내 나는 고장이 되었고, 성인의 계통이 소실되었고 언어는 변화하여 ‘연극 무대의 난쟁이 광대[侏儒]’의 속어(俗語)가 되었으니, 그 무엇 볼 것이 있겠는가? 진실로 10만의 무리를 얻어 승승장구하여 산해관까지 들어가 중국을 깨끗이 소탕한 후에라야 장관을 논할 수 있다. 이 사람은 『춘추』를 잘 읽은 사람이다. 이 권의 『춘추』는 바로 중화를 높이고 오랑캐를 물리치려는 책이다.”5

주명신의 북벌 의식은 그가 심양에서 쓴 시에서 잘 나타난다. 이 시를 보면, 배청에 대한 그의 생각이 어떠했는지 잘 느껴진다.

이곳을 지나니 먼저 마음이 동요하여

정묘, 병자호란을 생각하니 강개하여 지는 사람6

이렇게 여행의 분위기는 배청의식에 사로잡혀 있던 노이점이나 주명신과 같은 이들에 의해 주도되고 있었다. 이들과의 논쟁의 와중에서 박지원이 어떻게 북학의 의미를 되새겨 갔는지가 앞으로 유심히 살펴보아야 할 대목이다. 여기서 다 언급하기는 어렵겠지만 주명신은 지나가는 유적지마다에서 명나라의 멸망을 떠올리던 인물이었다.

주명신의 개인적인 모습은 『수사록』에 더 잘 나타나 있다. 박명원의 명을 받아 형(刑)을 집행하기도 한 것으로 보아,7 그는 정사를 보필하는 실무 최고 책임자였다. 또한 그는 사행단 중에서 중국어를 그나마 이해한 사람이었다.8 상방 비장이었지만 주로 실무를 담당하고 있었기 때문에 노이점과는 하는 일이 달랐다.

주명신이 보여준 익살스러운 장면도 노이점이 포착하여 잘 묘사하고 있다. 주명신은 막 잠들었다가 납함(吶喊, 적을 향해 돌진하며 군대가 지르는 고함) 소리를 듣고 깜짝 놀라 갑자기 일어나서 이렇게 말하기도 한다.

“호랑이가 지금 여기를 지나갔나요. 호랑이가 여기를 지나갔나요?”

듣고 있던 사람들이 배를 잡고 크게 웃지 않는 이가 없다.9

마지막으로 박지원은 자신의 견해를 하사가 하는 말로 정리한다.

나 하사는 말한다. 장관(壯觀)은 깨진 기와 조각에 있고, 장관은 흙 거름에 있다. (중략) 흙 거름을 보는데 천하의 제도가 여기에서도 이루어진다. 그러므로 깨진 기와 조각과 흙 거름이 다 장관이니, 성지(城池)와 궁실(宮室), 누대, 시포(市舖), 사관(寺觀), 넓은 들판, 기이한 연수(煙樹)를 보고 나서야 장관을 보았다고 할 필요가 없다.10

박지원은 매우 작고 사소한 물건인 ‘깨진 기와 조각’과 ‘흙 거름’에도 진정한 구경거리가 있다고 말한다. 그의 이런 언급은 『장자(莊子)』「지북유(知北遊)」에서 나온 말에 그 맥이 닿아 있다. 깨진 기와 조각 같이 사소한 것에서 본질을 더 쉽게 알 수 있다는 의미이다. 추상적인 대의만을 쫓던 좌중의 분위기를 일시에 반전시키는 매력이 있다.

그리고 하례

『열하일기』에는 이처럼 급이 높은 이들의 언행과 기록만 담긴 게 아니었다. 하례(下隷)로 통칭되어, 말을 몰거나 심부름을 도맡던 하인들의 모습도 종종 등장한다. 예를 들면, 박지원은 노이점의 마두(馬頭)에 대해 개성 넘치는 활동과 모습을 들어 흥미롭게 묘사한다.

『열하일기』 7월 27일자를 보면, 노이점의 마두인 태휘가 이제(夷齊)의 묘에서 보여주었던 일화를 소개하고 있다. 이제 묘는 역사상의 인물인 백이(伯夷)와 숙제(叔齊)의 충절을 기리기 위해 사당을 지어 놓은 곳으로, 그 인근에는 수양산이 자리하고 있다. 조선 사신들은 백이와 숙제를 기리고자 조선에서 마른 고사리를 가져와 이곳에서 요리를 해먹기도 했다.

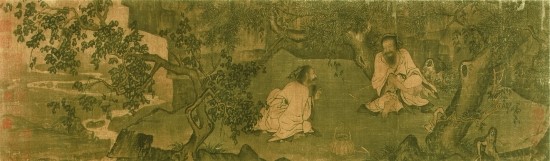

# 백이와 숙제의 고사를 화폭에 담은 이당(李唐, 宋), <채미도(採薇圖)>. 백이와 숙제는 고죽국(孤竹國)의 왕자였다. 둘은 왕위를 이을 후계자였지만 아버지가 동생을 자신들보다 더 사랑하자 왕위에 대한 미련을 버리고 조국을 떠났다. 그들은 수양산에서 고사리를 캐먹으며 일생을 보냈다. 훗날 공자는 백이와 숙제가 통 큰 양보를 하고서도 조금도 후회를 하지 않았다는 점에서 위대한 사랑을 펼친 인물로 평가했다. 사마천은 백이와 숙제를 열전의 첫 번째 인물로 삼을 정도로 두터운 애정을 드러내기도 했다.

# 과거 이제 묘가 있던 자리는 문화혁명 때 철거되고 공장으로 바뀌었다.

박지원 일행이 이곳에 오기 10여 년 전, 양식을 준비하는 건량판사(乾糧判事)가 마른 고사리를 잊어버리고 준비해 오지 않아 서장관에게 매를 맞고 냇가에 가서 울며 하소연했다고 한다. 방에서 이 이야기를 들려주던 사람이 백이와 숙제는 고사리를 먹다 죽고, 건량판사는 고사리 때문에 죽도록 맞았으니, 이 고사리는 독극물인지 여러 사람 잡는다고 우스갯소리를 하자 좌중이 모두 웃었다. 마침 밖에 있던 노이점의 마두 태휘가 고사리가 사람 잡는다는 말을 듣고 외친다.

“아이고, 백이 숙채(熟菜)가 사람 잡네! 백이 숙채가 사람 잡아!”

‘숙제’(叔齊)와 ‘숙채’(熟菜)의 발음이 비슷하다 보니, 태휘는 숙제가 사람 이름인 줄을 모르고 ‘삶은 나물’인 숙채로 알아들은 것이다. 게다가 당시 사행길에서 몇몇이 풋대추를 따먹고 배탈이 나 설사가 멈추지 않고 있었는데, 태휘는 누군가 고사리로 만든 요리를 먹고 또 다시 설사를 시작했던 것으로 받아들인 모양이다.

지금도 중국을 여행하다가 종종 겪게 되는 배앓이는 감당하기가 참 힘들다. 여차하면 통증을 느끼는 순간 제어가 되질 않아 화장실까지 무사히 가기가 힘든 경우도 있다. 중국에 자주 가면 이것도 면역이 될 테지만, 처음 출입하는 사람들은 한두 번씩 겪는 고초다. 지척지간의 나라인데도 중국과 우리는 이처럼 풍토가 참 다르다. 이곳이 바로 대륙이다.

박지원은 자신의 마두 장복이와 창대도 여행 도중 자주 묘사한다. 같은 마두지만 어리석은 장복이, 영민한 창대 식으로 대조적인 면을 부각시켜 문학적으로 그려내고 있다.

『열하일기』 7월 22일자 관제묘(關帝廟, 촉나라 관우를 제사 지내는 묘)에서 있었던 일이다.

일행들은 모두 예폐(禮幣)를 바치고 머리를 조아리며 제비를 뽑아 길흉을 점쳐 본다. 창대가 참외 한 개를 놓고 무수히 절을 하더니, 다시 그 참외를 소상 앞에서 자기가 먹어 버린다. 속으로 무엇을 빌었는지 알 수는 없겠으나, ‘가진 것이 적으면서 바라는 것은 너무 사치스럽다.’라고 말할 만하다.11

창대가 관우 상 앞에서 소원을 빌면서 먹을 것까지 욕심내는 장면을 보여주고 있다. 비록 짧은 글이지만 창대의 성격이 잘 드러난다.

장복이도 『열하일기』에서 자주 언급된다. 그의 본명은 장복이가 아니라 장명복(張命福)이었다. 훗날 박지원의 손자 박규수(朴珪壽)는 곽산(郭山)에 살고 있던 장복이를 수소문한 끝에 장복이의 손자를 찾아낸다.12 그리고 재미난 사실 하나를 발견해 내는데, 1780년 사행 당시 일행 속에는 역관 홍명복(洪命福)이란 자가 있었다. 그와 이름이 같았던 장명복은 이내 장복으로 이름이 바뀌어 불리게 된다. 마두라는 게 수시로 이름이 불려야 했던 것이니, 웃기지만 있을 법도 한 사연이라 수긍이 가기도 한다. 장복이에 대한 에피소드는 앞으로 더 소개하기로 한다.

글_김동석 속리산을 지척에 둔 충북 보은 출신으로, 성균관대학교에서 「수사록 연구―열하일기와 비교의 관점에서」로 박사학위를 받았다. 『열하일기』 비롯해, 18세기 외교 사절로 청나라에 파견 다녀온 조선 사신들의 중국 여행기(《연행록》)들에 주목하며, 당대 동아시아 문명․문화 교류의 지형을 꾸준히 연구해 왔다. 오랜 기간 베이징대학 한국학연구소에서 연구학자로 있으면서, 아직 본격적으로 드러나지 않은, 대국 중국의 실체를 보고 듣고 느꼈다. 주요 논문으로, 「열하일기의 인물 형상화 수법」, 「수사록과 기타 자료를 통해 읽어 보는 열하일기」, 「조선 후기 연행록의 미학적 특질」, 「일제강점기 때 소개된 연암 저술」 등이 있다. 지금도 한국과 중국 사이 하늘 길과 바닷길을 무시로 넘나든다. |

- 『예기(禮記)』「왕제(王制)」에 의하면, 왕은 봉록을 주는 작위로, 공(公), 후(侯), 백(伯), 자(子), 남(男)의 5등급을, 제후는 봉록을 주는 작위로, 상대부(上大夫)인 경(卿), 하대부(下大夫), 상사(上士), 중사(中士), 하사(下士)의 5등급을 제정하고 있다.

- 이가원 옮김, 『열하일기』, 민족문화추진회 고전국역본, 60쪽. “上士則愀然, 變色易容而言曰: ‘都無可觀.’ ‘何謂都無可觀?’ 曰: ‘皇帝也薙髮, 將相大臣百執事也薙髮, 士庶人也薙髮. 雖功德侔殷周, 富强邁秦漢, 自生民以來未有薙髮之天子也, (중략) 一薙髮則胡虜也, 胡虜則犬羊也. 吾於犬羊也何觀焉? 此乃第一等義理也.’ 談者黙然, 四座肅穆.”

앞으로 『열하일기』의 번역문의 경우, 우리나라 한문학의 태두이자 박지원에 조예가 깊었던, 고(故) 연민(淵民) 이가원(李家源, 1917~2000)의 국역을 인용한다. 논지를 위해 간혹 수정한 부분이 있다는 것을 밝혀 둔다(이에 대해서는 앞으로 언급하지 않는다). - 『열하일기』, 같은 책, 327쪽. “盧君以漸, 在國以經行稱, 素嚴於春秋尊攘之義. 在道逢人, 毋論滿漢, 一例稱胡, 所過山川樓臺, 以其爲腥膻之鄕而不視也.”

- 중국의 별칭이다. 전국시대 제(齊)나라 사람 추연(鄒衍)이 화하(華夏)의 땅을 적현신주(赤縣神州)라고 칭한 데에서 유래한 것이다. 『史記』 卷74, 「孟子荀卿列傳」

- “中士曰神州陸沉則山川變作腥羶之鄕, 聖緖湮晦, 則言語化爲侏儒之俗, 何足觀也, 誠得十萬之衆, 長驅入關, 掃淸凾夏, 然後壯觀可論, 此善讀春秋者也, 一部春秋, 乃尊華攘夷之書.”

- 주명신, 『옥진재시고(玉振齋詩稿)』, 「次三房瀋陽韻十三首」

- 노이점, 『수사록』, 1권, 6월 29일자. “周主簿以驛隸之有罪, 奉使命捉入決棍, 則家主之弟大怒胡叫曰: ‘女人在近, 何敢無禮耶?’ 蓋謂其嫂適在相望之處也. 此俗則與午站劉家河女子之混坐於我人, 大異矣. 聞驛人或向其內門而立, 則大聲驅逐云矣. 此站雖在於萬疊亂山之中, 而開野頗濶, 人家甚稠, 聞驛丞在此, 卽我國郵官之類耳.”

- 노이점, 『수사록』, 1권, 7월 2일자. “同伴皆以投錢消日, 隆章亦來見, 多以漢語相打, 周主簿稍解漢語 他同伴無一解了者.”

- 노이점, 『수사록』, 1권, 6월 29일자. “周主簿以驛隸之有罪, 奉使命捉入決棍, 則家主之弟大怒胡叫曰: ‘女人在近, 何敢無禮耶?’ 蓋謂其嫂適在相望之處也. 此俗則與午站劉家河女子之混坐於我人, 大異矣. 聞驛人或向其內門而立, 則大聲驅逐云矣. 此站雖在於萬疊亂山之中, 而開野頗濶, 人家甚稠, 聞驛丞在此, 卽我國郵官之類耳.”

- 『열하일기』, 앞의 책, 61쪽. “余下士也, 曰: ‘壯觀在瓦礫.’ 曰: ‘壯觀在糞壤.’ (중략) 觀乎糞壤而天下之制度斯立矣. 故曰: ‘瓦礫糞壤都是壯觀, 不必城池, 宮室, 樓臺, 市鋪, 寺觀, 牧畜, 原野之廣漠, 煙樹之奇幻然後爲壯觀也.’”

- 『열하일기』, 7월 22일자. “一行皆奠幣叩頭, 抽籤視吉凶, 昌大奠一顆甛, 無數頭, 又自啖其於塑像前, 未知默禱者何等, 而可謂所持者狹, 而所欲者奢矣.”

- 김명호, 『환재 박규수 연구』, 창비, 2008, 394쪽 참조.

'나의할아버지 연암박지원 및 환재공' 카테고리의 다른 글

| 연암 박지원-관련 논문자료 총정리 (0) | 2018.08.05 |

|---|---|

| 김동석 교수의 열하일기 다시 읽기_04 (0) | 2018.08.05 |

| 瓛齋 朴珪壽 연구 (0) | 2018.08.05 |

| 실학 뉴스 연행 답사기 (0) | 2018.07.26 |

| 현령박후휘종채타루비 (0) | 2018.07.12 |