인간이 사는 땅은 네모인가 아니면 구형인가?

「곤여만국전도」의 전래와 세계관의 변화

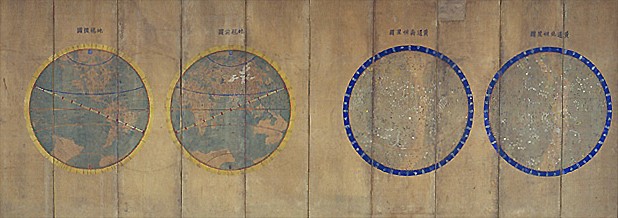

17세기 이후 종래 동양의 우주관인 천원지방을 대신하여 천원지원이라는 서구의 우주관이 전파된 것은 마테오 리치가 간행한 한역의 서구식세계지도 <곤여만국전도>에서 비롯된 것이었다. 땅의 구형설을 바탕으로 제작된 <곤여만국전도>는 1603년 조선에 전래되었고, 1708년에는 왕명에 의해 조선에서 모사본이 제작되었다. 1708년 모사본은 총 3점이었으며, 어람본1)으로 추정되는 봉선사본은 사진본으로만 남아 있다가 2011년 실학박물관에서 디지털본으로 복원되었다. <곤여만국전도>는 임진왜란과 병자호란 이후 사변적이고 관념적인 세계관에 머물러 있던 지식인들에게 새로운 세계관을 형성하는 데 큰 영향을 주었다.

천원지방에 바탕을 둔 땅의 관념

지원설을 예술적으로 표현한 중세시대의 그림

땅이 둥근 모양을 하고 있다는 서양의 지원설이 마테오 리치에 의해 동양에 전래되기 이전에 하늘과 땅에 대한 관념은 ‘천원지방’을 바탕으로 했다. 이른바 천원지방은 ‘하늘은 둥글고 땅은 네모졌다’라는 의미로 하늘과 땅에 대한 오래된 동양의 전통적 사고이다. 중국과 한국의 경우 천원지방의 관념은 인간을 둘러싼 세계에 대한 경험과 관찰을 거치면서 하나의 관념으로 형성되었다. 천원지방을 바탕으로 세계지도나 천문도가 그려졌고, 엽전 모양에서 보듯 천원지방의 관념이 반영된 일상생활의 도구들이 제작되었다.

그런데 천원지방은 하늘과 땅의 형상을 두루뭉술하게 표현한 것이지 구체적인 것은 아니었다. 예컨대 원형인 하늘과 방형인 땅이 평평한지 아니면 울퉁불퉁한지 알 수가 없었다. 그런 이유로 공자의 제자 증삼은 천지의 형태가 원형과 방형이라면 둥근 하늘이 네모진 땅을 가릴 수 없다는 문제를 제기하기도 했다.

중국 후한 대에 살았던 철학자 장형은 『영헌』이라는 책에서 “땅은 움직이지 않고 평평하다” 하여 땅의 형태를 평면으로 상정하였고, 『진서』〈천문지〉는 “하늘은 마치 계란 같고 땅은 그 안의 노른자 같다”하여 땅의 형태가 구형임을 암시하고 있기도 하다. 또한 땅의 형체가 방형이라는 것은 엄밀히 말하면, 꼭 사방만을 의미하는 것은 아닐 수도 있다. 방형이라는 것을 포괄적인 의미로 묶어둔다면, 육방이 될 수도 팔방이 될 수도 있는 것이다. 이처럼 형체에 대한 명확한 암시 없이 땅은 그저 방형이라는 막연한 인식이 자리 잡고 있었는데, 서양천문학의 지원설이 들어오면서 땅의 형체론이 구체적으로 논의되기 시작했다.

지원설의 전래

방형이라는 전통적인 동양의 땅의 형태가 구형으로 확실하게 변화하게 된 것은 선교사 마테오 리치의 영향이 가장 컸다. 그는 방형이라는 것은 실제 형체를 말하는 것이 아니라 “조용하여 옮겨 다니지 않는 성질을 말하는 것”이라 전제하고 “땅과 바다는 본래 원형으로 이 둘이 합해 하나의 둥근 구를 이루며 이 구는 천구의 한가운데 있다”고 주장하여 땅의 구형을 입증하고자 했다. 이러한 지원설은 마테오 리치의 저작인 『건곤체의』의 〈천지혼의설〉에 실려 있는데 이 책은 일찍이 이익의 『성호사설』에도 소개된 한역서학서로서 천지혼의설과 지구 및 각 중천들 간의 거리 그리고 태양 및 지구, 달의 크기를 비교 측정하는 내용이 담겨져 있다.

그런데 지원설은 쉽게 납득되기 힘든 점이 있다. 종래 동양의 우주론인 개천설과 혼천설이 모두 천원지방이라는 기존의 우주형체론을 바탕으로 했고, 이후 등장한 성리학의 우주구조론도 땅의 형태가 방형이라는 데에 별다른 의문을 갖지 않았기 때문이다. 더욱이 서양의 지원설이 이해되기 힘든 면은 구형인 지구 아래와 좌우에도 사람이 산다는 사실에 있었다.

조선 숙종 대에 영의정을 지낸 최석정처럼 천문에 조예가 깊은 지식인조차 서양 역법의 정밀함을 인정하면서도 땅의 구형설만은 “그 설이 참으로 황당하다”고 지적할 만큼 이해할 수 없는 것이었다. 최석정은 1708년 영의정으로 있으면서 관상감에서 마테오 리치의 세계지도인 「곤여만국전도」를 제작하자 이에 대한 발문을 쓴 인물이었다. 서양천문학에 대한 지식이 상당했던 실학자 이규경마저도 “서양천문학의 내용 중에 가장 놀라운 것이 지원설이었다”고 고백할 정도였으니 당시 지원설에 대한 조선 유학자들의 충격이 얼마나 컸었는가를 짐작할 수 있다.

실학자들의 세계관과 지원설

실학자 중에서 서양의 지원설을 가장 잘 이해한 이가 바로 성호 이익이었다. 성호는 “지구 아래와 위에 사람이 살고 있다는 말을 서양 사람들에 의하여 비로소 자세히 알게 되었다”면서 땅의 구형설을 인정했다. 지원설에 대한 성호 이익의 이러한 입장은 당시 천문학에 조예가 깊다고 알려진 김시진이나 남극관의 지구설 논쟁에 대한 짤막한 논평에서 살펴볼 수 있다.

당시 김시진과 남극관의 지구설 논쟁은 이러했다. 김시진이 지구 아래위에 사람이 살고 있다는 말이 틀리다고 하자, 남극관이 “여기에 계란 한 개가 있는데 개미가 계란 껍데기에 올라가 두루 돌아다녀도 떨어지지 않으니 사람이 지면에서 사는 것이 이것과 무엇이 다르랴?”라며 김시진을 비판한 것이다.

이에 대해 성호 이익은 남극관의 설명이 잘못되었다고 지적하고 “한 점의 지구 중심에는 상하 사방이 모두 안으로 향해 있어서 큰 지구가 중앙에 달려 있음을 볼 수 있으니 조금도 움직이지 않는 것은 추측해 알 수 있는 것이다”라는 이른바 지심론(地心論)으로 땅의 구형 문제를 해결했다. 즉 소박하나마 지구 인력으로 지원설의 난해한 문제를 설명하는 탁월한 식견을 성호는 보여주고 있는 것이다.

조선 후기 천문학자이자 실학자인 이재 황윤석(1729∼1791)도 일찍이 외암 이간의〈천지변설〉에 나오는 천지도에 그려진 네모난 땅의 형태는 분명히 잘못된 것이라고 지적하면서 “하늘은 땅 밖의 큰 원이고 땅은 하늘 안의 작은 원이다. 원으로써 원을 감싸는 것은 이치와 형세가 서로 마땅한 것이다”라고 언급했다. 또한 그는 “서양 역법에 이르기를 땅은 역시 둥글다고 했으니 무엇을 더 말하겠는가? 한영숙과 신백겸의 천지설이 하늘이 둥글다는 사실은 제대로 알았으나 땅도 둥글다는 사실에는 어두웠으니 땅을 육면의 형체로 그린 것은 분명 틀린 것이다. 이간이 천문도를 그리면서 육면체로 그렸는데 이것은 네모의 귀퉁이만 조금 제거했던 것일 뿐이고, 땅 역시 원형으로 그려야 됨을 알지 못한 것이다”라며 땅이 둥글다는 사실을 자신 있게 주장하기도 했다.

조선 후기 지원설은 천문학에 관심이 있는 일부 소수의 학자들만 받아들인 것은 아니었다. 『증보문헌비고』〈상위고〉는 “지구는 하늘 가운데 있으며 그 형체는 혼원해 하늘의 도수와 상응한다”라고 하여 땅이 원형임을 공식적으로 인정했다. 『증보문헌비고』에는 매문정의 말까지 인용할 정도로 지원설이 자세히 설명되어 있지만, 둥근 지구 아래에도 사람이 사는 문제만큼은 여전히 의구심을 가지고 있었다. 그럼에도 불구하고 땅의 구형만은 분명한 사실로 인정할 수밖에 없었는데 이러한 지원설은 그 당시 천문학적 지식에 비추어볼 때, 서양천문학에 대한 전폭적인 신뢰가 없으면 사실상 받아들이기 힘든 것이었다.

지원설은 천문학에 대한 이해 부족에 따른 거부감 외에도 유교적 윤리관과 상충되는 점도 있어서 유학자 간에는 이 설을 믿지 않으려는 경향이 팽배했다. 즉 천원지방이라는 종래의 우주론이 우주의 질서를 원과 방의 조화로 보는 전통 윤리와 결부되어 유가의 명맥으로 되어 있었던 탓으로 특히 유학자들 사이에서는 지원설을 믿지 않으려는 경향이 강했다. 그리하여 『사씨남정기』의 저자로 유명한 서포 김만중은 이들을 향해 “우물 안 개구리의 식견”이라는 조소를 보낼 정도였고 담헌 홍대용(1731~1783)은〈의산문답〉이라는 글을 통해서 “과거의 지식에 집착하는 자와 더불어 도를 이야기할 수 없다. 도를 들으려거든 과거의 지식을 씻어버리고 이기려는 마음을 버리라”며 세상에 만연되어 있는 편견을 질타하기도 했다.

지원설은 유학의 자연관과 상충되는 점으로 인해 수용 과정에서 난항을 거듭했지만, 성호 이익과 홍대용을 비롯한 여러 실학자들의 지지를 얻어내고, 18세기 이후 《증보문헌비고》의 공식적인 인정을 받은 후로는 의심할 바 없는 땅의 형체론으로 인정받게 되었다.

그런데 지원설은 단순히 땅의 형체론만 변화시킨 것만은 아니었다. 지원설은 세계의 중심이 어느 한 곳에만 정해진 것이 아니라는 사실을 깨닫게 해주는 우주관이었던 것이다. 따라서 지원설의 수용은 곧바로 중국이 세계의 중심이라는 중국과 오랑캐를 구분 짓는 화이론적 세계관의 변화를 의미했다. 예컨대 담헌 홍대용이 “이 지구 세계를 태허에 비교한다면 미세한 티끌만큼도 안 되며, 저 중국을 지구 세계와 비교한다면 수십 분의 일밖에 되지 않는다”고 하여 중국 중심의 세계관을 비판했던 것도 이러한 천문관의 변화와 무관하지 않았던 것이다.

서양천문학의 영향으로 전래된 지원설은 고대 우주론 논쟁 이후 방형으로 굳혀졌던 땅의 실체를 드러내주었다. 또한 지원설이 촉발시킨 땅의 형체에 대한 관심과 그에 대한 정확한 인식은 나아가 중국 중심의 세계관에서 벗어날 수 있게 했으며 조선시대 사람들이 알지 못했던 서양 각국과 아시아 여러 나라에 대한 지식을 급속히 확장시켜주는 데 적잖이 공헌했다.

한역의 세계지도와 지구설

실학자를 비롯하여 조선 후기 세계관을 바꾸게 한 서양식 한역의 세계지도는 중국에서 돌아온 사신들을 통해 신속하게 전래되었고, 이들 세계지도는 조선에서도 모사되어 오늘날까지 전해지고 있다. 그 중 가장 대표적인 것이 마테오 리치의 <곤여만국전도>이며, 이 밖에 알레니의 <만국전도>, 페르비스트의 <곤여전도> 등이 있다.

1602년 중국 북경에서 간행된 마테오 리치의 <곤여만국전도>는 이듬해 조선에 전래되었으며, 1708년 관상감에서 회화식의 <곤여만국전도>가 모사되었다. 1708년 조선 모사본은 최석정의 서문에 따르면 아담 샬의 판본이 조선에 전래된 것(소현세자가 귀국 시에 가져 온 것으로 추정됨)을 바탕으로 제작하였다고 명시되어 있다.

마테오 리치는 <곤여만국전도>에서 16세기 유럽 학문의 우수성을 세계지도 제작을 통해 중국에 전파하고자 하였는데, 위에서 언급했다시피 종래 중국의 천원지방적 우주관을 부정하고, 그 대신 서방의 프톨레마이오스의 우주관을 소개하였다.

그는 중국 북경에서 1602년에 제작한 <곤여만국전도>의 서문에서 원형의 하늘(우주) 아래서, 그 중심에 있는 원형의 지구 위에 모든 인류가 살고 있다고 전제하고 “땅과 바다는 본래 원형이고 합쳐져서 하나의 둥근 공 모양(球)을 이루며, 천구(우주)의 중심에 있다. 마치 계란의 노른자가 흰자 속에 있는 것 같다. 어떤 이가 땅이 네모라고 말하는 것은 땅이 안정되어 움직이지 않는 것을 말한 것이요, 땅의 형체를 말한 것이 아니다. (둥근) 하늘이 지구를 일단 둘러싸고 있으니 곧 이들은 서로 상응한다. 그러므로 천상에 남북 두 극이 있으니, 지구 또한 그러하다. 하늘은 360도로 나누어지고 지구 또한 동일하다.”고 하여 종래 중국의 천원지방설 대신 땅의 구형설을 주장하였다.

아울러 복도(福島), 즉 카나리아제도[제일자오선]를 기준으로 10도씩 경도선을 그어 30도 마다 1시진의 시차가 난다고 하였다. <곤여만국전도>에는 지구에 관한 이런 설명 외에도, 「일월식을 논함(論日月蝕)」, 「태양이 지구보다 큼을 논함(論日大於地)」, 「지구는 구중천의 별들보다 얼마나 멀리 있고 얼마나 큰 것인가를 논함(論地球比九重天之星遠且大幾何)」 등 우주를 천문학적으로 기술하고 있다. 마테오 리치는 프톨레마이오스 천문학을 중국에 소개함으로써 전통적인 천원지방의 세계관을 부정하였고, 땅은 평평한 것이 아니라 둥글기 때문에 중국을 포함한 어느 나라도 중심이 될 수 있다고 보았다.

1708년 조선판 <곤여만국전도>의 제작

1708년 조선에서 제작한 <곤여만국전도> 채색모사본은 현재 보물로 지정된 서울대학교 박물관 소장본 외에 일본의 북촌방랑(北村芳郎, Kitamura Yoshiro)본이 있다. 그 외 최종 어람본으로 추정되는 본이 남양주 봉선사에 소장되어 있었던 봉선사본인데, 한국전쟁 때 봉선사가 불타면서 사라졌다. 따라서 18세기에 조선에서 제작된 마테오 리치 지도의 모사본은 총 3점이 있었던 것으로 학계에 보고되어 있다. 이 중 봉선사본은 현재 1930년대 촬영한 흑백 사진이 남아있는데, 최근 서울대학교 정기준 명예교수의 분석을 통해 이 사진의 지도가 봉선사본임을 밝혀냈다.

서울대학교 박물관본과 더불어 봉선사본은 총 8폭의 병풍으로 되어 있고, 좌우 양측의 병풍에는 당시 관상감을 맡고 있던 영의정 최석정의 발문과 마테오 리치의 서문이 있으며, 특히 봉선사본에는 예수회 인장도 그대로 모사되어 있다. 반면 북촌방랑본은 총 10폭으로 이루어져 있다.

성호 이익과 <곤여만국전도>

<곤여만국전도>에 표현된 땅의 구형설과 중천설은 동양에 전래된 서양 천체관의 핵심이었다. 마테오 리치는 서양식의 <곤여만국전도>를 통해 땅이 360도로 이루어졌으며 하늘의 1도는 땅의 250리에 해당한다고 주장했다. 천체의 형태와 운동에 대해 남다른 탐구심이 있었던 18세기 실학자 성호 이익은 종래 천원지방설을 버리고 지원설을 땅의 형태론으로 인정하였다.

중국 사회에 지원설을 최초로 전파한 마테오 리치는 <곤여만국전도>에서 “하늘의 1도는 땅의 1도에 해당하며, 땅의 1도는 250리에 해당한다”고 하여 그림과 함께 지원설을 논증했다. 이익은 마테오 리치의 지원설을 바탕으로 “지구는 탄환과 같으며, 북으로 2백 50리를 가면 북극이 1도가 더 높고, 남으로 2백 50리를 가면 북극은 1도가 낮아지는데, 이것은 속일 수 없는 현상이다.”고 하여 지원설이 타당함을 주장하였다.

지원설에 대한 이익의 논증은 이것만이 아니다. 그의 저작인 『성호사설』 「천지문」을 보면, “땅은 하늘의 중간에 위치하고 하늘은 그 절반이 땅 위로 나왔으며, 땅의 형체가 둥글기 때문에 언제나 하늘의 절반만을 보게 된다.”고 되어 있는데, 성호가 지원설을 충분히 이해하고 있었음을 알 수 있다. 성호는 보이는 곳은 지평선과 일치하여 높고 낮은 구별을 판별할 수 없는데 그 이유는 먼 곳을 바라보면 높은 것처럼 보이기 때문이며, 지표면에 사는 사람은 땅을 밟고 하늘을 이는 형국이고 사람은 자기가 있는 곳이 가장 높은 위치인 것으로 착각하게 된다고 하였다. 이익은 사람들이 자세히 연구는 해보지 않고 자신이 가보지 못한 곳의 일은 모두 의심하고 믿으려 하지 않는 경향이 있다고 비판하였다.

곤여만국전도의 영향

1834년 최한기와 김정호가 서양에서 들여와 펴낸 목판본 세계지도인 지구전후도, 황도남북항성도 <출처: e-뮤지엄>

<곤여만국전도>는 당시 중국·한국을 비롯한 동양의 지식인에게 서양의 지리학과 지도의 제작 수준, 서양 세계에 대한 정확한 정보를 일목요연하게 시각적으로 알려주고, 동양의 지식인들이 지니고 있던 종래의 세계관이나 중국 중심의 세계관에 자극관 충격을 주었다. 물론 그 자극과 충격이 도입처럼 빠른 것은 아니었으나, 둥근 지구에 그려진 5개 대륙을 통한 세계관의 탐색은 당시 관념적이고 형식화되어 갔던 성리학 일변도의 사회상에 대한 개혁을 위한 모색의 하나였다. 임진왜란과 병자호란, 실학의 발흥으로 변화해 가던 조선사회에서 지구설을 중심으로 한 서양 지도에 대한 이해는 새로운 세계에 대한 이해의 결과이기도 했다.

- 참고문헌

- 이 찬, 1971, 한국의 고세계지도에 관한 연구, 문교부학술연구논문

- 김양선, 1972, 明末淸初예수회선교사제작의 世界地圖. 梅山國學散稿, 숭전대학박물관

- 장보웅. 1976,利瑪竇의 세계지도에 관한 연구, 동국사학, 13. 동국대학교 사학회

- 양보경, 2011, 한역세계지도의 전래와 1708년 조선판 채색 <곤여만국전도>, 실학박물관 학술발표회

- 정기준, 2011, 규장각 재생본 <곤여만국전도>(2010)의 원본은 옛 봉선사장본이다,규장각38,2011년 6월

- 정성희, 2011, 곤여만국전도, 세계와 우주를 그리다, 실학박물관 전시도록

- 황시감, 공영안,『利玛窦世界地图研究』

주석

- 1

- 왕의 열람용으로 특별히 만든 것

[네이버 지식백과] 인간이 사는 땅은 네모인가 아니면 구형인가? - 「곤여만국전도」의 전래와 세계관의 변화 (실학, 조선의 르네상스를 열다, 정성희)

'실학, 조선의 르네상스를 열다' 카테고리의 다른 글

| 실학자가 만든 이슬람식 천문시계29 (0) | 2019.07.31 |

|---|---|

| 조선 후기 역법과 달력 28 (0) | 2019.07.31 |

| 실학과 과학 26 (0) | 2019.07.31 |

| 실학자들의 여성관25 (0) | 2019.07.31 |

| 여성 실학자 이빙허각과 『규합총서』 24 (0) | 2019.07.31 |