조선이 세도 정치의 굴레에 빠진 채 있던 격동의 19세기, 세계의 정세는 급변하고 있었다.

우선 영국, 프랑스, 미국, 러시아 등의 열강들이 산업 혁명을 기반으로 급격히 세력을 키우고 전 세계를 침략하며 식민지로 삼기 시작했는데, 이것은 세계가 힘이 곧 질서가 되는 제국주의 시대로 향해 가고 있다는 것을 의미했다.

동아시아에서 가장 먼저 이들의 영향력을 받은 곳은 일본이었다. 이미 17세기부터 기독교 신자가 꽤 포진해 있고 네덜란드인들이 가져온 조총을 군대에 적용하기도 했던 일본은 막부바쿠후. 무사들이 실질적인 권력을 행사한 정치 형태를 말하며 고려의 무신 정권과 비견된다에서 쇄국 정책을 펼치기 시작하자 이에 반발한 이들이 1868년 전투 끝에 막부를 몰아내면서 예전처럼 덴노천황 또는 일왕가 권력을 일임하는 정치 형태가 시작되었다. 이때를 기점으로 일본은 적극적인 개방 정책을 펼쳐 나라를 개화시켰는데, 이 사건을 메이지 유신이라고 부른다.

세계의 중심임을 자부하던 청나라 또한 열강의 손아귀에서 벗어나지 못했다. 메이지 유신보다 일찍이 중국은 서양 국가들, 특히 영국과 제한적이지만 교역을 하고 있었다.

그런데 영국에서 수출하는 면직물은 청나라에서 별 인기가 없는 반면 청나라에서 수출하는 비단, 차 등은 영국에서 인기가 매우 좋아서 영국은 적자를 보기 시작했고, 특단의 조치로 마약의 한 종류인 아편을 청나라에 대거 수출하였다. 곧 아편은 청나라에서 불티나게 팔려갔고 여러 폐단과 문제를 낳았기 때문에 청나라 조정에서는 임칙서의 주도로 아편을 모두 불태워 버리는 초강수를 두었다.

하지만 영국이 이에 반발하며 청나라를 침략하였고(아편전쟁), 여기에서 패배를 맞은 청나라는 영국과의 사이에서 굴욕적인 난징 조약을 맺은 뒤 본격적으로 열강들에 의해 수탈을 당하게 되었다.

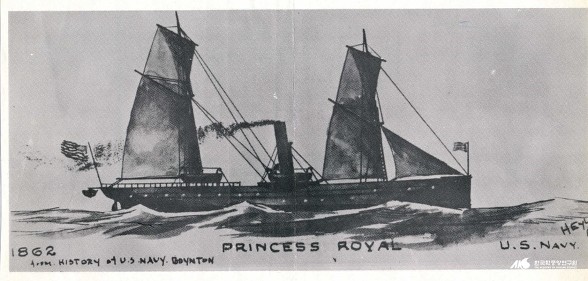

한편 아들 고종[1852~1919, 재위 1863~1907]을 임금으로 세우고 여러 개혁을 이끌었던 흥선대원군[1820~1898]은 이러한 국제 정세를 보고 고민했고, 안 그래도 이양선다른 모양의 배. 조선 앞바다에 자주 출몰했던 서양의 증기선을 뜻함이 자주 목격되고 천주교 신자들도 많아지던 찰나에 개항을 할지 말지가 주요 현안이 되었다.

흥선대원군은 결국 유학자임을 벗어나지 못했는지 조선의 문을 더욱 단단히 틀어닫는 방법을 택했고, 조선에 몰래 들어왔던 프랑스 신부들을 비롯한 천주교 신자들을 처형하거나 유배 보내어 강경하게 대했다.

그러나 보다 큰 충돌은 불과 두 달 뒤에 벌어진 병인양요였다.

이 작은 전쟁은 조선에서 프랑스 신부들을 대거 처형한 것을 응징하고 조선의 문을 열기 위해 프랑스군 1,500여 명이 강화도에 상륙하면서 시작되었다. 조선보다 훨씬 파괴력이 강하고 사정거리가 긴 화포, 총들을 가지고 있던 프랑스군은 손쉽게 광성진, 갑곶진 등을 점령하고 약탈하며 강화도를 휘저었다.

그런데 정족산성을 지키고 있던 수성장 양현수가 기습 공격을 감행해 프랑스군 사상자 수십 명을 내는 승리를 거두었고 프랑스 신부 처형에 대한 응징이라는 목표를 어느 정도 이룬 프랑스군은 퇴각했다.

이렇게 병인양요는 끝났지만 프랑스군은 철수하면서 여러 귀중한 도서와 문화재들이 보존되어 있는 외규장각 같은 건물들을 약탈한 뒤 불태웠고, 이때 프랑스에게 빼앗긴 의궤 같은 서적들은 대부분이 돌아오긴 했지만 아직도 많은 수가 프랑스에 있는 상태이다. 그저 안타까울 따름이다.

조선 개항에 실패한 프랑스는 조선이 문을 열 수 밖에 없을 방법을 찾기 시작했고, 독일 출신 상인 오페르트[Ernst Jakob Oppert, 1832~1903]의 주도로 조선에 있는 흥선대원군의 아버지 남연군 묘로 찾아갔다.

오페르트는 조선인 신도들, 프랑스인, 중국인 등으로 구성된 이들을 꾸려 남연군 묘를 도굴하려고 했으나 실패했는데, 그의 목적은 남연군의 관을 일종의 인질로 삼고 조선에 개항을 요구하려는 것이었으나 남연군의 관 주위가 단단한 석곽으로 되어 있었기 때문에 실패했다. 이후 그들은 영종진으로 가서 일종의 무력 시위를 벌였지만 영종 첨사 신효철이 총을 발사하라고 명하자 도주하였다. 자신의 아버지의 무덤을 도굴하려고 했다는 사실을 들은 흥선대원군은 분노했고, 척화화친을 거부하는 것의 의지를 더욱 단단히 다졌다.

3년 후인 1871년에는 미국이 조선을 침략해 온 신미양요가 일어났다.

미군은 병인양요 때를 연상시키듯이 압도적인 전력 차이로 강화도의 군사들을 상대로 승리해 나갔는데, 이때 광성진을 지키던 어재연[1823~1871] 장군을 비롯한 300여 명의 조선군이 전멸하고 말았다.

이후로도 조선군은 초지포를 기습 공격하는 등 물러서지 않았다. 때문에 조선의 완고한 개항 거부 의지를 확인한 미국은 군사를 철수시켰고 신미양요를 마무리지었다.

이러한 일련의 사건 이후 조선 조정에서는 척화비를 세워 서양 세력과 교역하지 않는다는 것을 확고히 했다. 그러나 이것은 결국 시대의 흐름과 동떨어진 오판이었고, 흥선대원군의 몰락과 함께 불평등한 개항 조약을 맺고 만다.

'나의할아버지 연암박지원 및 환재공' 카테고리의 다른 글

| 근대 개화파 경제학의 효시, 환재(桓齋) 박규수(朴珪壽) (0) | 2019.11.01 |

|---|---|

| 박규수, 실학과 개화를 잇다 (0) | 2019.11.01 |

| [철종] 이어지는 민란, 동학의 등장 (0) | 2019.11.01 |

| 현판 대로사원 강한사 친필 (0) | 2019.08.01 |

| 연암박지원의 술 낚시 (0) | 2019.08.01 |